l 1.º de abril, el profesor Richard Dawkins pronunció cuatro palabras que enviaron ondas de choque por todo el mundo occidental: “Soy un cristiano cultural”. La alcaldía de Londres había decidido este año no colocar adornos de Pascua y sí, en cambio, celebrar oficialmente el Ramadán, el mes de ayuno y plegaria que, para los musulmanes, conmemora la primera revelación de Mahoma.

Dawkins, que se hizo famoso en los años 70 con su libro El gen egoísta (1976), obra seminal de la psicología evolutiva, antes de convertirse en los 2000 en una figura prominente del movimiento del nuevo ateísmo, precisó: “Somos culturalmente un país cristiano. No soy creyente, pero amo los himnos devocionales, los villancicos y las catedrales. Sería horroroso que sustituyéramos al cristianismo por una religión alternativa”.

La entrevistadora le recordó que la cantidad de feligreses en las iglesias se desploma, mientras que se construyen en toda Europa miles de mezquitas cada año, y el azote de los creyentes respondió: “Si tengo que elegir entre el cristianismo y el islam, elijo el cristianismo cada vez. Me parece una religión fundamentalmente decente. Los libros sagrados del islam son hostiles con las mujeres y los gais… No hablo de los musulmanes como individuos, sino de la doctrina. Sería una catástrofe si el cristianismo se convirtiera en una religión minoritaria. Es algo bueno como freno contra el islam”.

Enseguida llovieron las reacciones a izquierda y a derecha: Dawkins era un islamófobo, un racista, un tibio, un genio, un idiota que cree poder separar la fe cristiana de su cultura, un peligroso extremista, un pedante. Por supuesto, esta crispación no sucede en un vacío. El 7 de octubre pasado, Hamás asesinó, violó, torturó y tomó como rehenes a miles de israelíes y extranjeros, incluidos nueve argentinos que siguen secuestrados.

En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, se oyen llamados a reemplazar los regímenes democráticos por dictaduras, por teocracias o por combinaciones de las dos. Es el mayor desafío a las democracias desde la Segunda Guerra Mundial, salvo que entonces las primeras estaban resueltas a combatir al nazismo, mientras que ahora las agita desde adentro un inédito odio a sí mismas, un misterioso deseo colectivo de muerte.

Hay feministas que marchan a favor de Irán, un país donde serían ejecutadas por no llevar el velo. Hay queers que marchan por Hamás, que los arrojaría al vacío desde el techo de una casa. Mientras escribo esto, la Universidad de Columbia está tomada por estudiantes que llevan la kufiya palestina, como antes habrían usado la camiseta del Che Guevara.

La misma izquierda identitaria que hoy se volvió antisemita y se enamoró de la sharia, la ley islámica que aspira a regir todos los aspectos de la vida pública y privada, es la que repite, desde hace veinte años, que las democracias occidentales están construidas sobre el supremacismo blanco, el colonialismo y el patriarcado; la misma que tira sopa sobre cuadros, reclama el fin del capitalismo como única solución al calentamiento global, se pega las manos al asfalto para bloquear rutas, quema su ejemplar de Harry Potter porque su autora considera que ser mujer trans no es lo mismo que ser mujer o considera un acto de violencia “asignar” el sexo de un bebé al nacer.

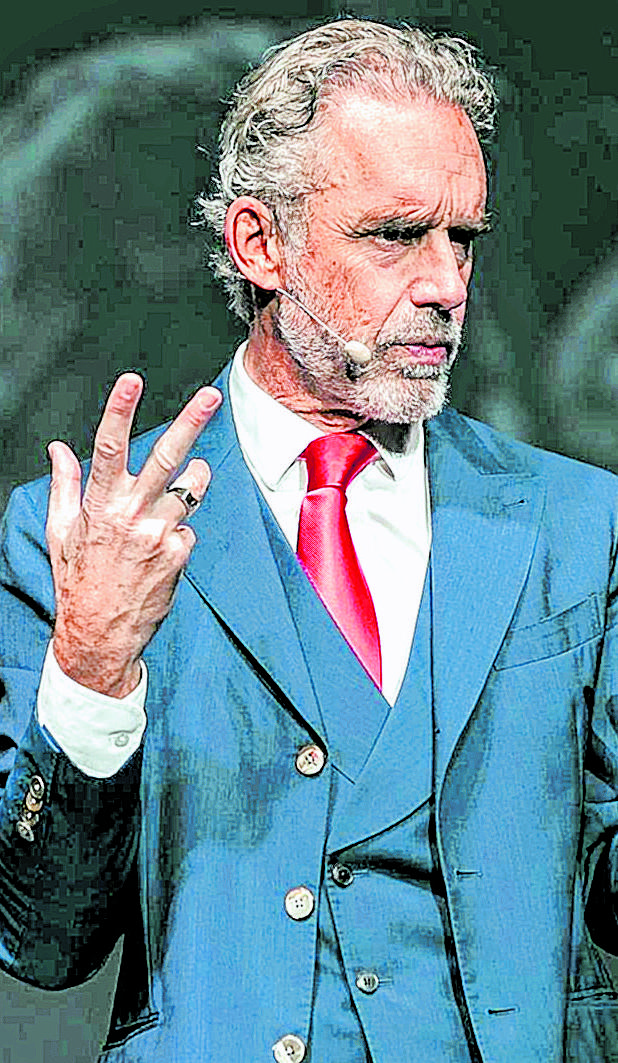

Jordan Peterson, doctor en Psicología Clínica, intelectual, crítico cultural y profesor de psicología canadiense.

Foto:

¿Cómo sorprenderse entonces de que una discusión sobre religión, como la que plantea Dawkins, hoy resulte explosiva?

Lo cierto es que antes de que el tema literalmente nos estallara en la cara, algunos intelectuales venían debatiendo estas preguntas: ¿somos culturalmente judeocristianos? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Puede subsistir Occidente sin una religión que le infunda a su modo de vida legitimidad, vitalidad y fuerza? ¿Pero es compatible la religión con la libertad, la razón y la ciencia?

Ciertas cosas que damos por sentadas, pero sin las cuales no sabríamos vivir, como la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto a las minorías, la igualdad de hombres y mujeres, la libertad de expresión o el método científico, ¿tienen un fundamento judeocristiano? Y si es así, ¿podemos tener uno sin el otro? Ben Shapiro, un analista político que no desdeña los debates de ideas, responde rotundamente que no: “Así como no puedes tener una catedral sin el sentimiento que la inspiró, tampoco puedes tener civilización occidental sin los valores judeocristianos que la originaron”.

Las raíces del árbol

Después de todo, Adam Smith escribió su Teoría de los sentimientos morales antes de escribir La riqueza de las naciones: pensaba que la modernidad capitalista no podía sostenerse sin el sistema de valores judeocristiano. A esto, Shapiro y otros agregan que, si se le cortan las raíces judeocristianas, el árbol occidental se pudre y degenera en el relativismo, la creencia posmoderna en el poder como realidad única y las guerras civiles culturales en las que estábamos absortos cuando la guerra a secas, en nuestro momento de mayor debilidad y desorientación, vino a golpearnos la puerta. ¿Pero es así?

En este punto se vuelven cruciales los debates que vienen teniendo, en la última década, Jordan Peterson y Sam Harris. Peterson es el apologista más original que haya tenido el judeocristianismo en muchos años, no en poca medida porque él mismo no se define como creyente. Nacido en el inhóspito norte de Canadá, enseñó psicología en Harvard y la Universidad de Toronto, además de ejercer la psicología clínica, y ganó notoriedad por sus críticas al relativismo posmodernista.

Sus libros Mapas del significado (1999) y 12 reglas para vivir (2018), sus interpretaciones de los relatos bíblicos, el pódcast que dedica a analizar los problemas del mundo contemporáneo, contienen, por debajo de su impresionante diversidad, una constante: la tendencia de Peterson a presentar la religión como una forma narrativa de sabiduría, como ficciones que contienen observaciones trascendentes acerca de la existencia. Dios es un personaje ficticio, pero solo porque traducimos en términos narrativos nuestras intuiciones de la verdad; este ingenioso sistema vuelve a erigir el pensamiento religioso con los propios materiales de ateísmo. Peterson cree que los relatos bíblicos proveen el mejor fundamento, y tal vez el único sólido, para la estructura ética cuya falta viene haciéndose sentir en nuestras sociedades.

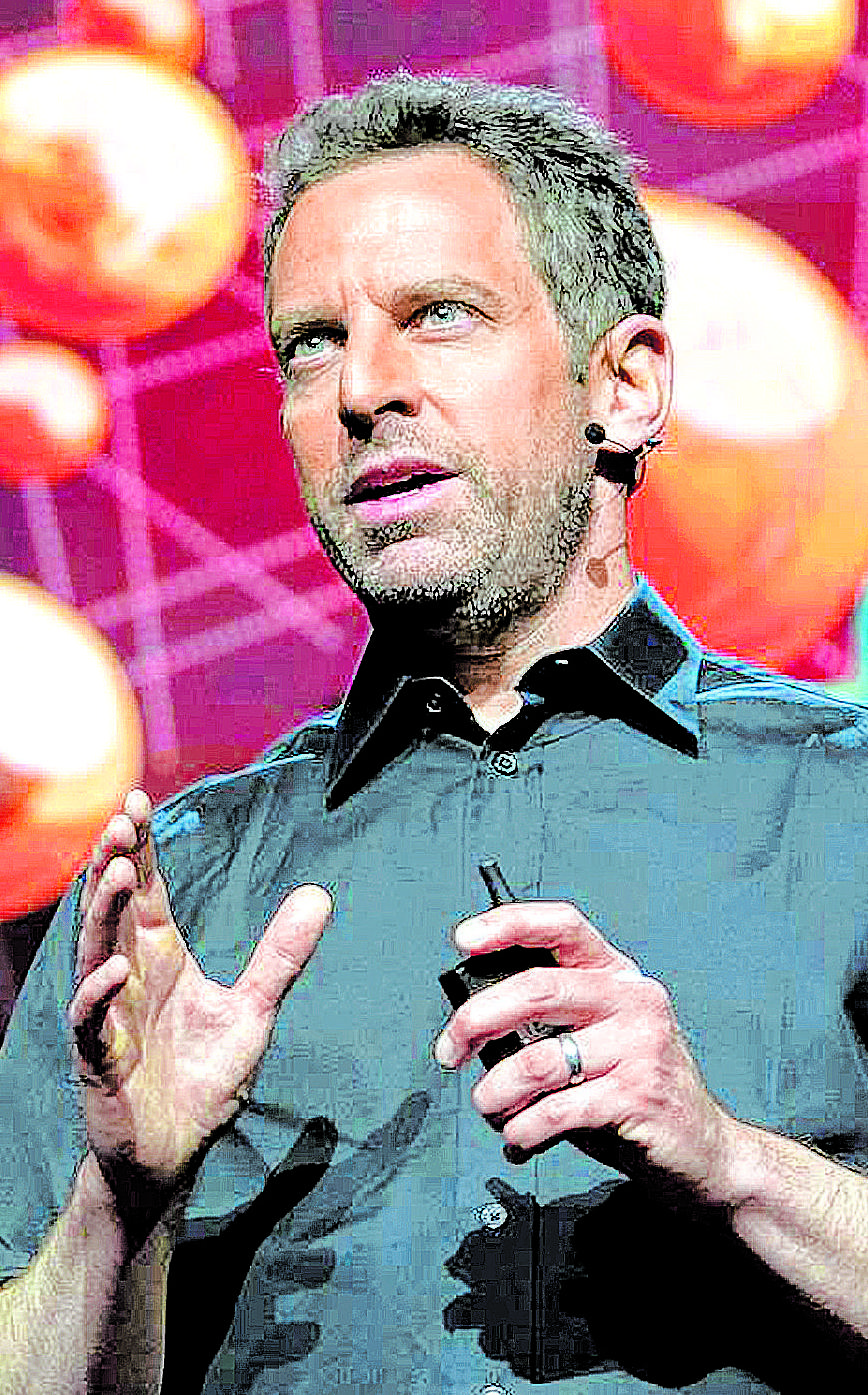

Sam Harris, filósofo y neurocientífico estadounidense.

Foto:

Del primero lo horroriza la capacidad de la religión, no para originar el mal, sino para potenciarlo: da como ejemplo a los yihadistas que, vestidos de chalecos explosivos, se hacen saltar por los aires con la alegría de saber que los esperan las 72 vírgenes prometidas por el Profeta. Hasta los guardianes en Auschwitz, argumenta, consideraban en general su tarea como algo desagradable aunque necesario; los contrasta con los fundamentalistas que en 2014 asesinaron en Peshawar a 145 niños, convencidos de hacer el bien, ya que todos irían derecho al paraíso.

¿Cuál es para Harris, una vez excluido el fundamento religioso, la base para una estructura ética que nos permita vivir? Todo lo que disminuya el sufrimiento, sostiene, debe computarse como bueno; con esto nos alejamos del relativismo moral que (para volver a la actualidad) lleva a algunos activistas trans a denunciar como opresivo el uso de un pronombre no deseado, pero no la imposición de la burka o la ablación de clítoris en Afganistán, dado que se trata de otra cultura.

A esto Peterson responde que el relativismo moral es inconsistente, ya que pregona que no hay más que una multiplicidad de relatos sin ninguna narrativa abarcadora que los contenga, como si esa afirmación no fuera, en sí misma, una narrativa abarcadora; por otra parte (sigue Peterson), somos incapaces de funcionar, incluso en el más elemental nivel cognitivo, de otro modo que en función de jerarquías de valor.

Evolucionamos para identificar lo deseable y lo indeseable, lo que puede matarnos y lo que nos ayuda a sobrevivir; y desde el momento en que existe esa jerarquía, no podemos evitar conceptualizar un bien supremo al que llamamos Dios.

Narraciones religiosas

Sin arredrarse, Peterson señala que regímenes oficialmente ateos como la Unión Soviética o los Jemeres Rojos tenían su propio horizonte trascendente en la forma del paraíso socialista y lo usaron con igual eficacia para justificar sus crímenes.

“Contra esto”, recuerda Peterson, “se escribió el tercero de los diez mandamientos: no tomarás el nombre del Señor en vano. Esto no significa simplemente no jurar, sino algo más profundo: es la prohibición de usurpar para tus propios intereses la autoridad divina”.

En sus discursos de cierre (en los varios debates que estos dos amigos han tenido), Harris suele decir que los relatos religiosos son intentos tempranos, y en sí admirables, para establecer verdades morales, pero que contienen demasiados elementos inmorales (como la aceptación, en el Antiguo Testamento, de la esclavitud y el genocidio) y que por eso necesitamos dejar atrás la infancia que representan las religiones y afirmarnos como adultos sobre principios racionales.

Por mi parte, me alegra vivir en una época que, aunque violenta y caótica, incluye los debates de Jordan Peterson y Sam Harris, esos dos inconfundibles representantes del pensamiento occidental que abordan las mismas cuestiones por los extremos opuestos de la abstracción y la narración.

Me gusta imaginarlos, discutiendo sosegadamente estas cuestiones capitales, mientras el mundo se incendia, conscientes de que sus palabras no frenarán las balas, pero sí de que del tema que debaten —la posibilidad de devolverle a Occidente un fundamento ético, y con eso el fin de su desorientación y su debilidad endémica— depende la supervivencia de nuestra civilización. Creo que yo también, como Richard Dawkins, empiezo a considerarme culturalmente judeocristiano, y a veces no estoy tan seguro del adverbio.

AUTOR: GONZALO GARCÉS

LA NACIÓN (ARGENTINA) – GDA

@LANACION